茶の湯 600年

島国 日本の狭い土地に

茶会のためにつくられた 茶室

—— 外界と隔絶し 虚飾を廃し

—— 削ぎ落とされた 簡素さの中に

静けさ 精神性を備える

随所に施された 創意あふれる工夫を

—— 限られた空間の中に 洗練させ うみだされた

亭主と客人との 間に……

時 と 所作

材 と 道具

室 と 露地

……うまれる なにもない あいだ

—— 日本の美意識 が 文化 哲学 審美性へと 昇華した

生活総合芸術空間 である

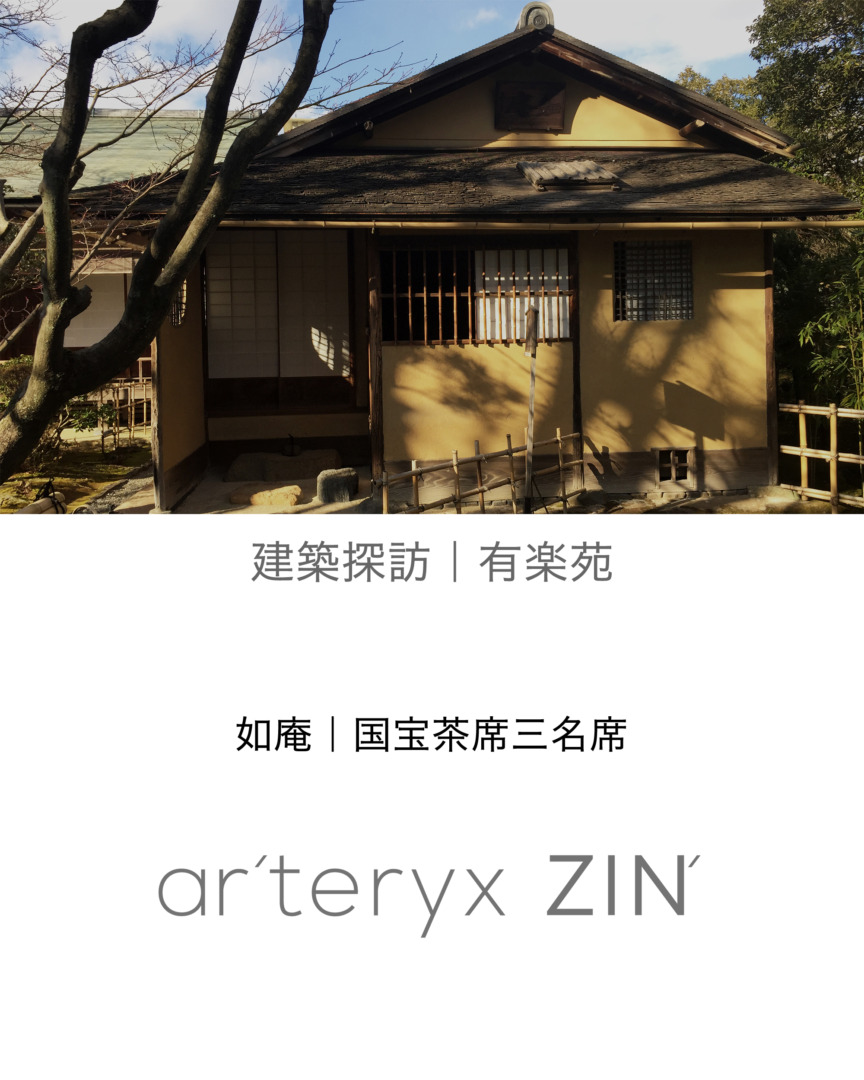

如庵|国宝茶席三名席

待庵|千利休作 京都 山崎妙喜庵 草庵 1582年

密庵|小堀遠州作 京都 大徳寺龍光院 書院 1649年

如庵|織田有楽斎作 愛知県犬山市 有楽苑 草庵 1618年

日本三大茶室 とも呼ばれる

現存する 茶道文化史上 至高の遺構である

建築や空間はじめ

広さや華美を より求めるのが 常であるが

—— その逆へと向かった 茶室

—— より小さく より素朴なものへ

十八畳の広い座敷 四畳半に囲い

三畳 二畳 さらに 一畳半

—— これ以上 縮められない 建築空間をうみだした

自在な 表の がらんどう から

庵を 土でとじ 自在な まど

縄文から続く 火戸 を戻し

床 障子 を残し

木金細工 を外し

風炉 を外し

台子 を外し

畳 を切った

漆喰を拒み

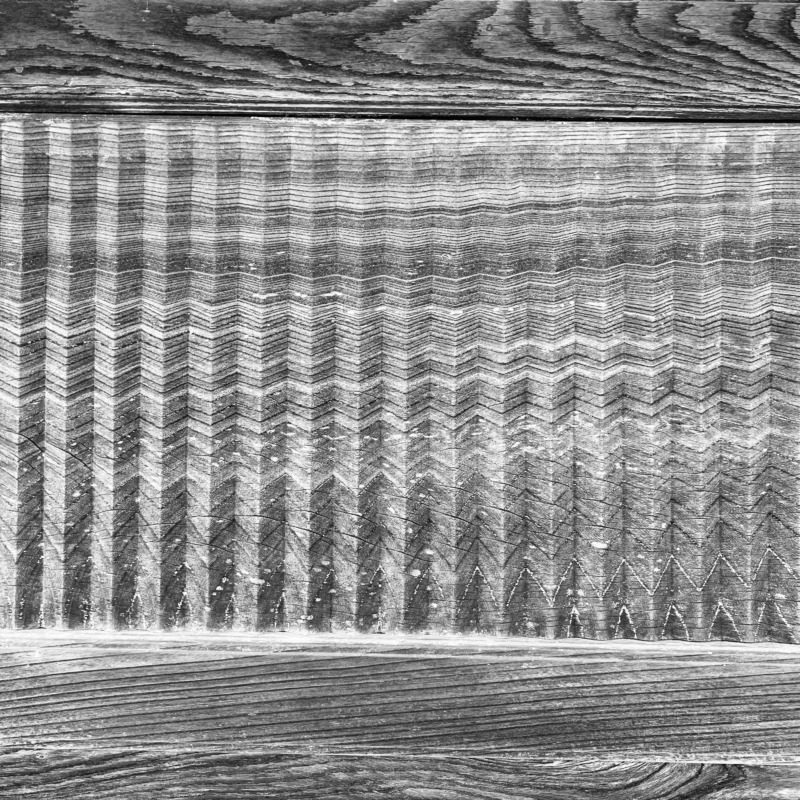

土 藁 葭 紙

檜 鉋 柾目を拒み

丸太 竹 杉 松 変木 曲木 皮付

—— 素朴な ものへ 意味を深めた

—— くさ さび の 美 を発見した

—— 不完全なる 慎みの文芸術

茶の湯 草庵 侘びの茶

—— 上下 階級なき 平等へも向かう

刀を掛け

頭を下げ

屈み俯けることでしか 出入りできない

躙口

他者への 思い 心へも 通じ

客人の 座る場所は より良い場所

—— 丸畳 床の位置 天井の工夫

亭主の 座る場所は 謙虚な場所

—— 大目畳 中柱で結界

隅で 小さく囲う

客人のため 亭主のための

—— 迎合忖度なき 侘びの 時と間を求め

もてなす

—— もの こと ひと ひとしく 等価な 時と間の融合

—— 茶室建築 の発明である

second caption

茶は 薬用 食用 嗜好品と 時代と共に 変わってきた

遣唐使によって 日本に 薬として 茶が もたらされ

禅宗によって 唐物 茶道具の華美な嗜好品で 贅を競い

闘茶という 遊戯も 盛んにも行われた

高床の建築 履物を脱いで床にあがる 寝殿造り

その高床の上に 畳を 置き

畳の厚さや 縁を 変え 身分に応じ 表した

畳を部屋全体に 敷き詰められた 書院造り

床を上げた 上段 天井の意匠で 上下を 表した

平安後期の 会所では

—— 忖度なき 面白さを求め

同じ畳を敷き 身分差を 表さず

平等な空間が 意図的につくられた

会所は 建物の一部屋で

九間(一八畳)の 広い座敷であったが

しだいに 独立した建物を示し

本殿際や池に面する様になる

町家の奥まった離れを 庵 と呼び

隠居部屋や催事に使われ

心を尽した もてなしをする 遊び

茶の湯が 行われる

身分や階級の違う 人たちが

茶によって 交わるようになると

九間を屏風などの室礼で四分割した 四畳半

運ぶこともできた 四畳半

方丈の庵 鴨長明

素朴な独立した小さな建築 庵ができ

侘の文化から

茶室 草庵の茶が うまれた

贅を尽くした 茶は

禅の思想 連歌の美意識を 茶の世界に持ち込み

粗末で簡素な 侘た 和物の道具を拵え

不完全なるなかに 美を追求した

本数寄 茶数寄 ともいう

華美な 書院の茶とは 対に

無駄を削ぎ落とす 草庵の茶は

極小空間を うみだした

真行草

真 台子の茶 書院の茶 書院茶室

行 数寄屋造

草 草庵 侘の茶 草庵茶室

広間 四畳半 小間

815年 天皇 茶経

1214年 遣唐使 栄西 空海 薬

1320年 闘茶

茶歌舞伎 茶香服 茶寄合

侘び茶 祖 創始 村田珠光

侘び茶 中興 洗練 武野紹鷗

侘び茶 大成 千利休

紹鷗 台子相伝 松尾流 始祖 辻玄哉 台子相伝 千利休

茶 文化

茶の湯 茶道

草庵の茶 茶室建築

侘びの茶 哲学 美学

運び点前

茶を点てる 主

茶道具は手段 従

置水指の平点前

台子飾り

台子の茶

茶道具四器 皆具

風炉 釜 茶入 天目台 天目

天下人 側近 天下一 茶の湯者 名を馳せた 利休

天皇へ禁中献茶 奉仕 利休

天皇より付与の居士号 利休

茶人 名声 権威 誇った 利休

利休 最後茶会 徳川家康

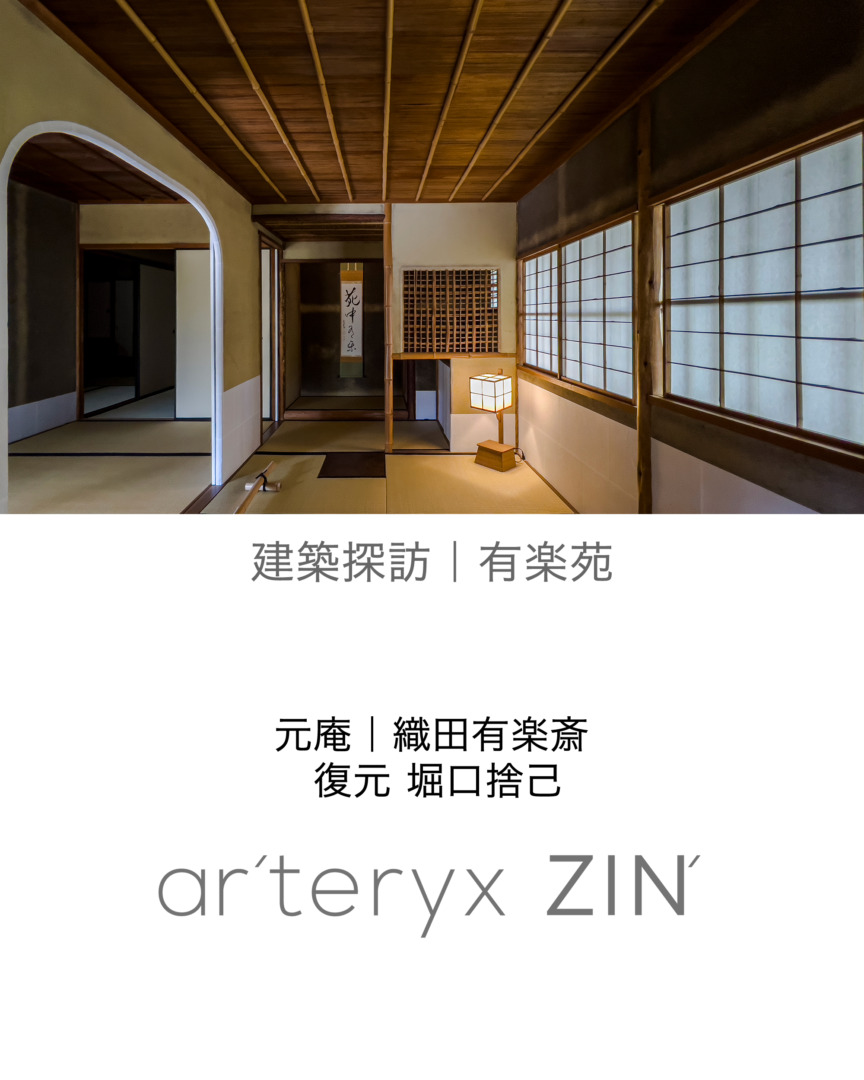

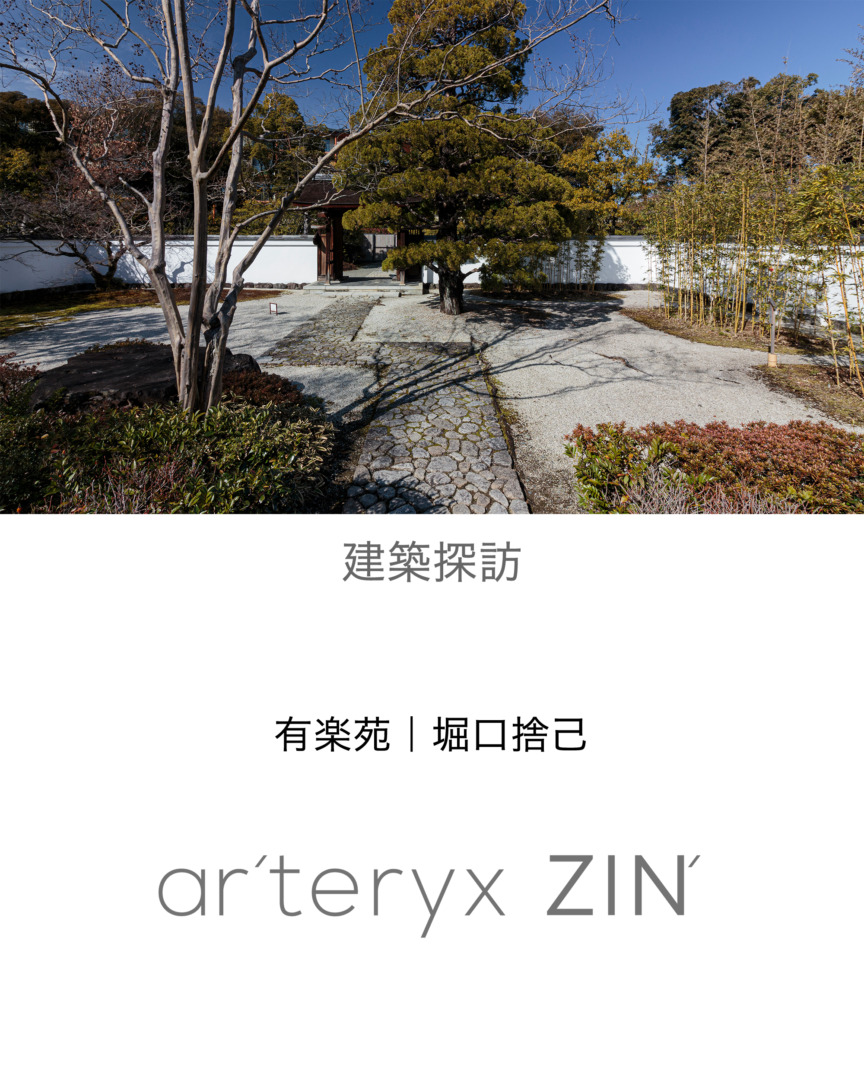

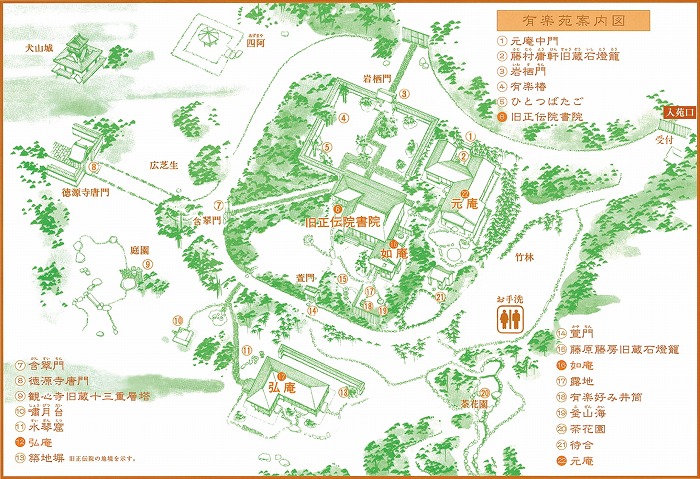

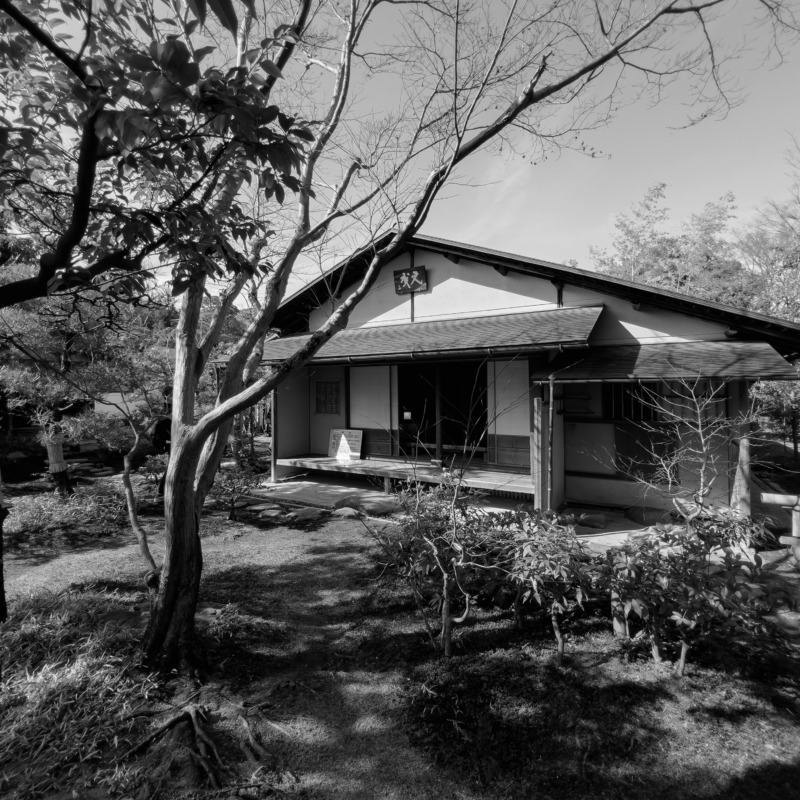

有楽苑

- 犬山城の東にある 庭園 有楽苑 (凡そ4000坪)

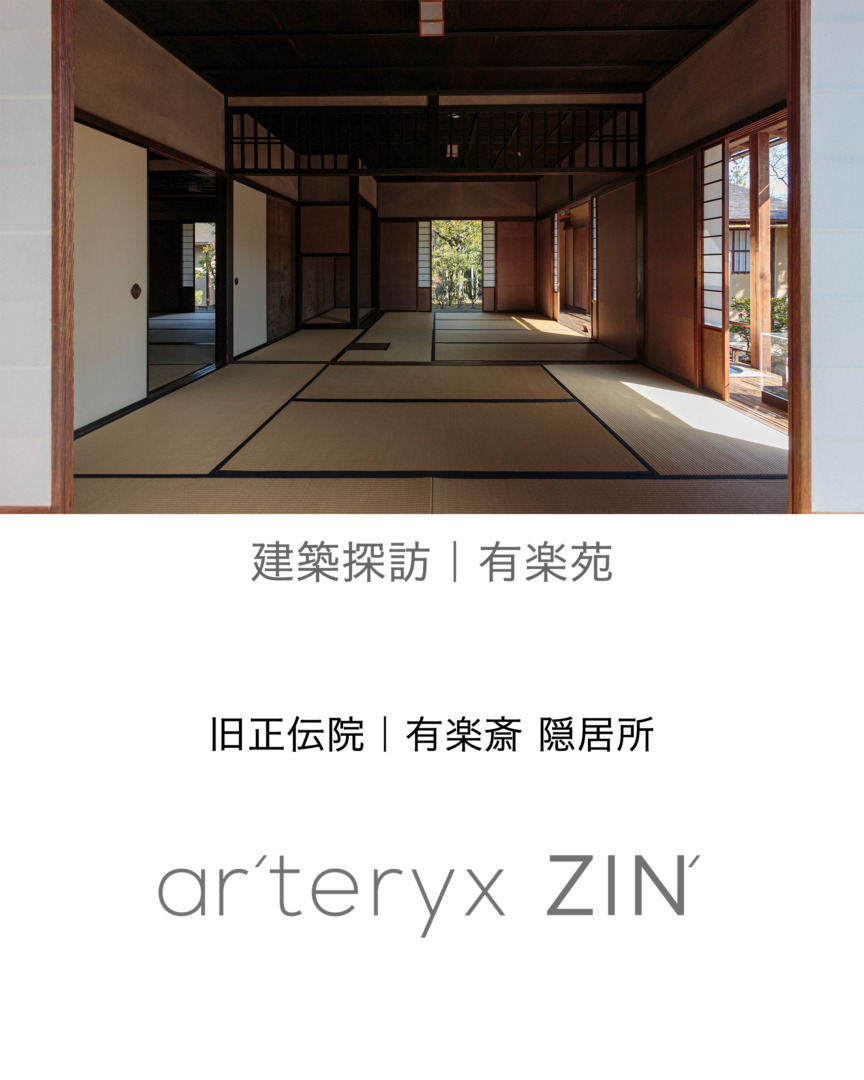

国宝茶室 如庵や 重要文化財 旧正伝院書院

古図から復元された 元庵など

400年以上 継承されている 国の重要な遺構 - 有楽苑は 1972年 完成

建築家 堀口捨己 築造の回遊式庭園

京都にあった時代の 如庵 絵図をもとによる 写し - 如庵|織田有楽斎は 利休十哲 の一人

京都新町頭に建立した 武家屋敷 岩栖院の唐門

室町様式初期の 貴重な遺構

- 旧正伝院書院 1618年

如庵に隣接した 有楽斎の隠居所

1951年 重要文化財 指定 - 如庵 1618年

織田信長の弟 大茶匠 織田有楽斎が 京都の建仁寺に創建した 茶室

名古屋鉄道により 1972年に 旧正伝院書院と共に 犬山城 麓に移築

堀口捨己は 犬山で 二度目の如庵 移築

昭和11年に 国宝指定

- 元庵 1600年

有楽斎が 大阪・天満に構えた茶室を 古図に基づいて復元

有楽斎好みの 意匠

復元設計 堀口捨己

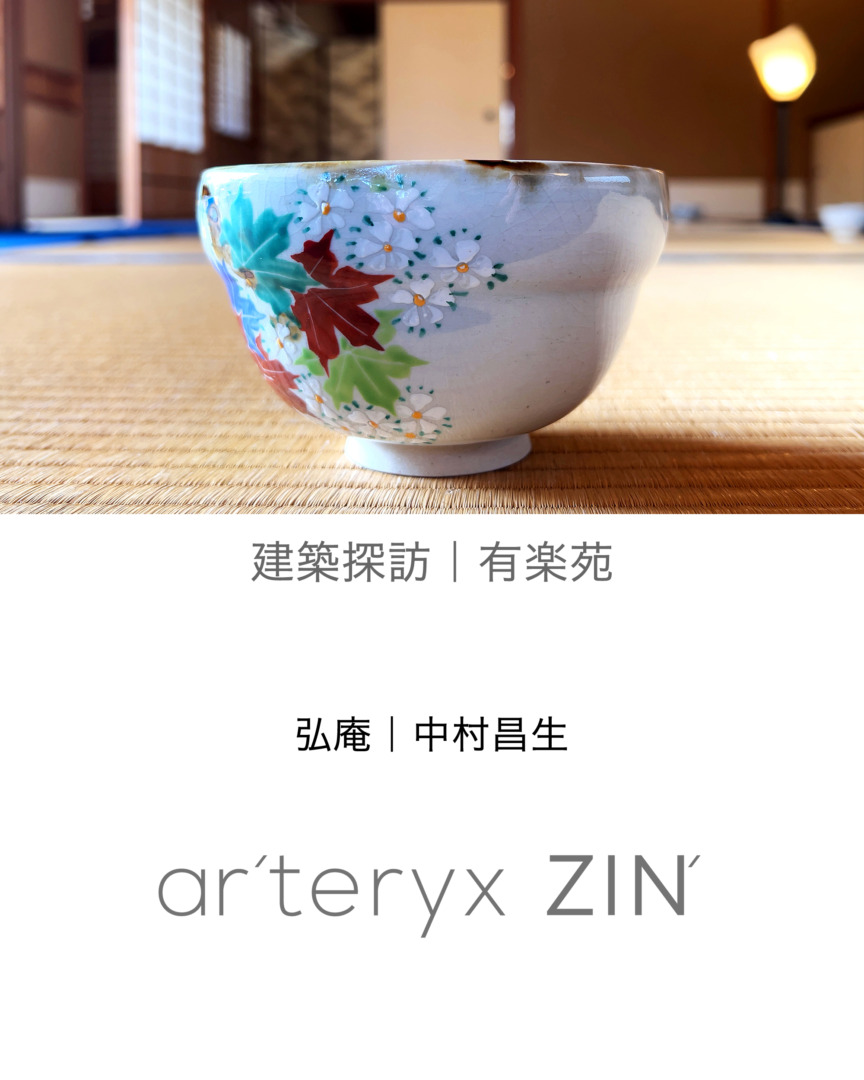

- 弘庵

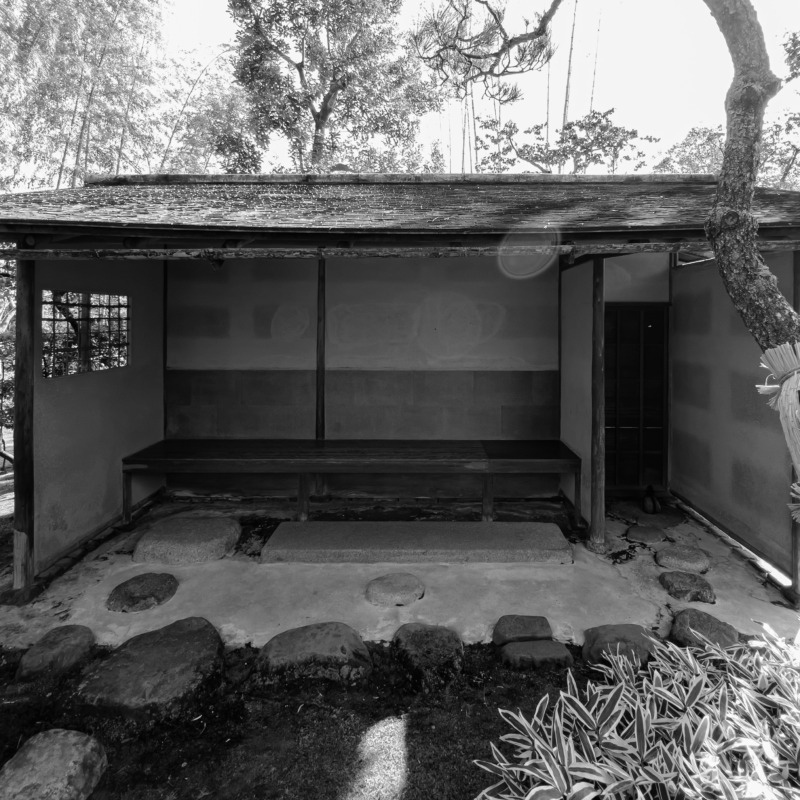

苑内の茶会のために建てられた 茶席

1986年に 建築

設計 中村昌生

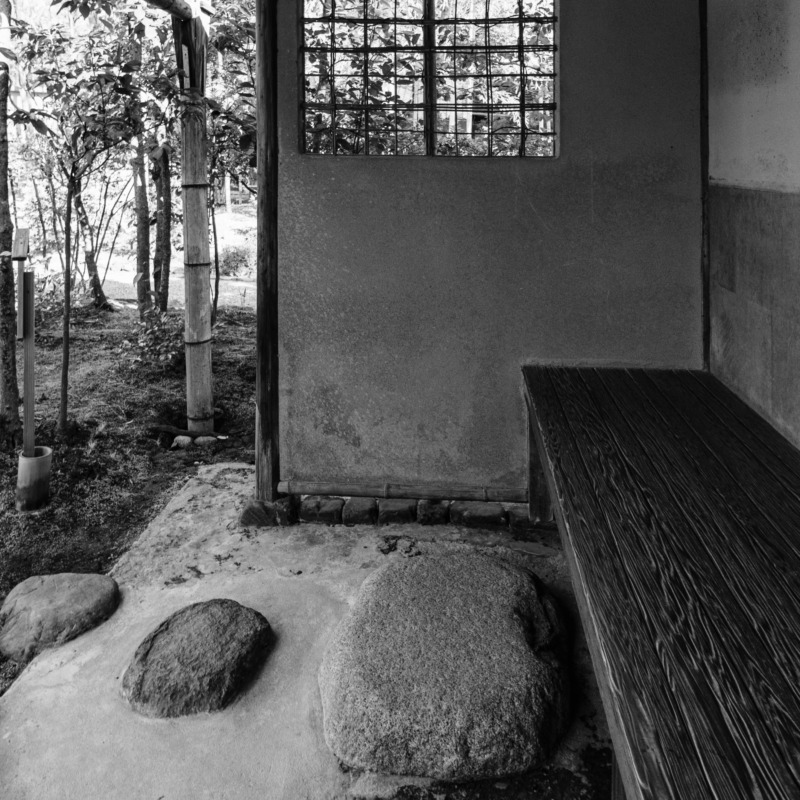

—— 茶室とは 露地と共にある

四季の変化に富み 自然環境 豊かな 日本

伝統ある 文学や芸能に みられる

—— 見立てを 庭にも取り入れてきた

枯山水 捨石 石組 池泉庭 築山

桜を 雪

紅葉を 錦

菊を 波

柳の枝を そよ風

ひょうたん 魚籠を 花入

空 山 川 池 木 葉 下草 石 砂 水

千利休は

わたり六分 けしき四分

と言伝えた

—— 見立て とは 知と美の価値観 再定義である

堺や京の都で

ポルトガル人 宣教師 ロドリゲスは

—— 市中の山居 と

茶室を なぞらえた

都の中

—— 里山 深山道中を懐う 庭に

小さな庵があり

茶を服う

茶事 茶会とは

客人を招き もてなす ことである

季節や時間 趣向によって 茶事名を付け

時と間を ともにする 茶の湯

利休 一期一会

如何に もてなすかに 心を砕く

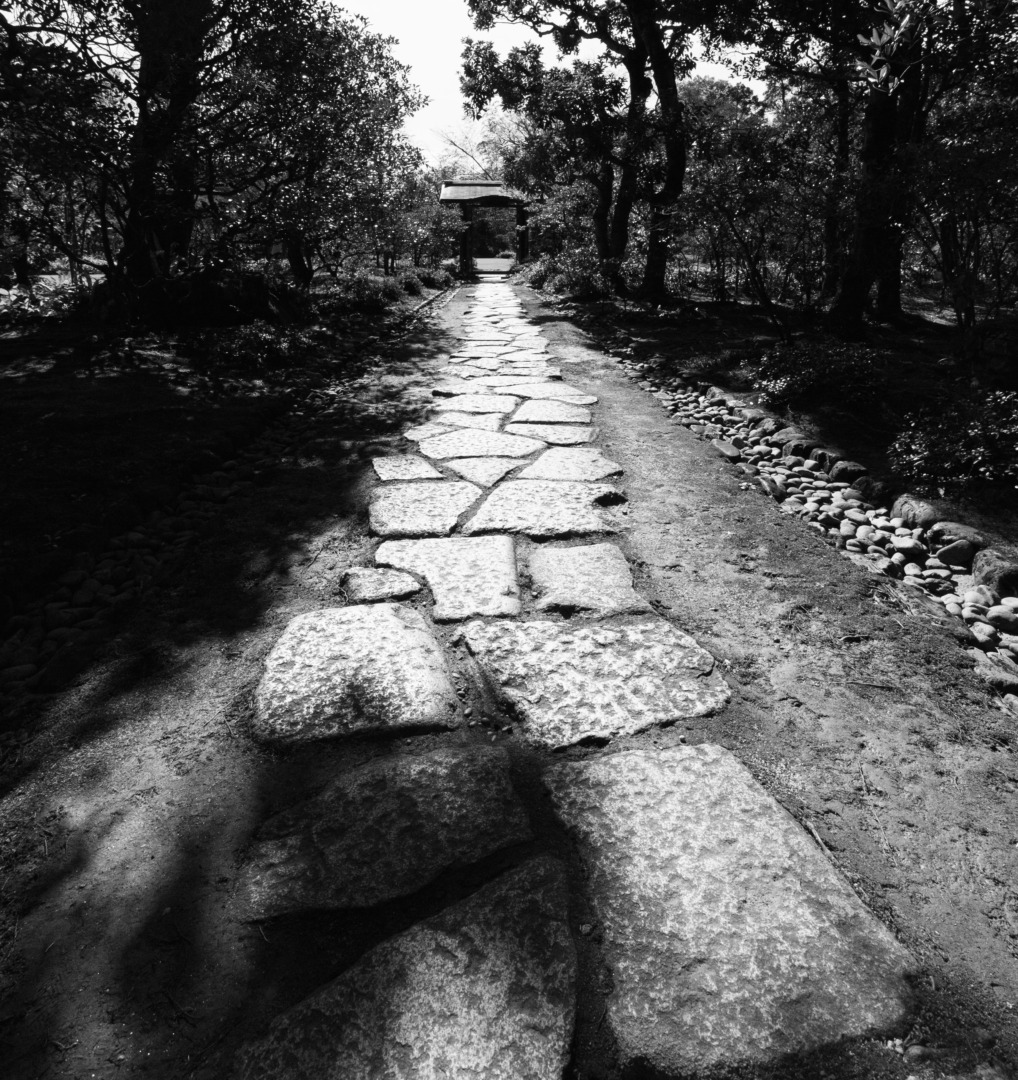

—— 亭主の もてなしが 門 露地から はじまる

second caption

茶室とは 露地と共にあり

茶の湯空間を 茶苑とも呼ぶ

寝殿造りの渡殿で囲われた 庭を 壺と呼び

茶室までの露地で 建物や垣で囲われた庭を

面の坪の内 脇の坪の内と 呼び

日常から切り離す 結界でもある

茶室に入る前 露地の途中に

亭主の迎付を待つ 寄付 待合 袴付がある

外露地と内露地 内腰掛 下腹雪隠 砂雪隠

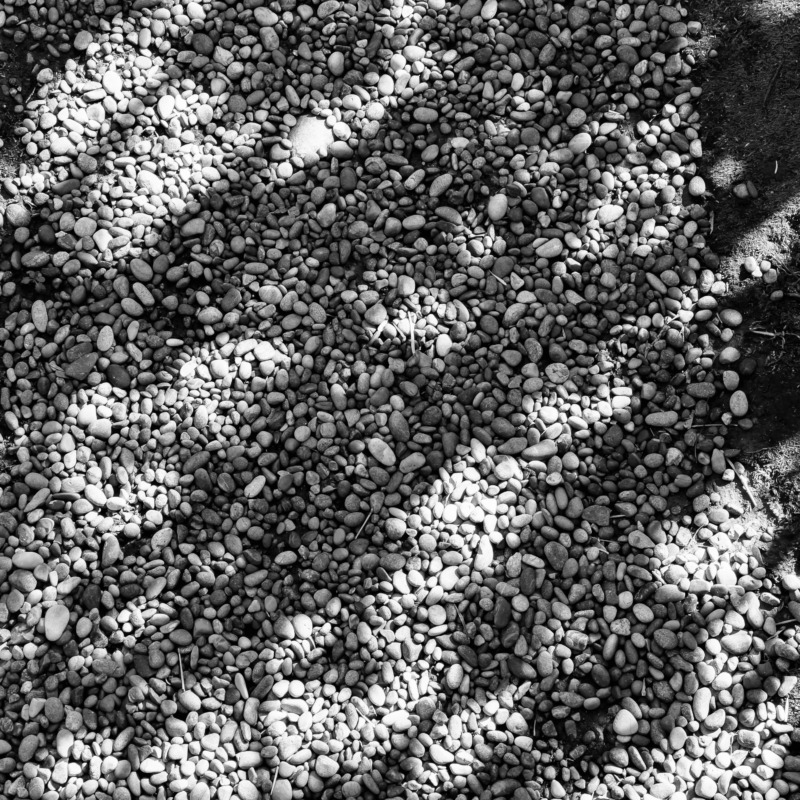

蹲や飛石 敷石 畳石 延段

木の葉打

縮景 見立て 借景

空 山 川 池 木 葉 下草 石 砂 水

わたり六分 けしき四分

千利休 致置可申候

わたり四分 けしき六分

古田織部

自然と建築を より結びつけ

きれいさび と称された

小堀遠州

草庵茶室 書院造 数寄屋造

村田珠光

月も雲間のなきはいやにて候

武野紹鷗

見渡せば花ももみぢもなかりけり 浦のとまやの秋の夕暮れ

千利休

花をのみ待つらむ人に山里の 雪間の草の春を見せばや

古代庭園 寝殿造庭園 浄土式庭園 禅宗庭園 茶庭 回遊式庭園

和室三条件

畳 障子 木

正午の茶事 夜咄の茶事 口切の茶事

朝茶 暁の茶事 跡見の茶事

不時の茶事……

待合 腰掛待合 迎付 初入り 初炭点前 懐石 菓子

中立 後入り 濃茶点前 後炭点前 薄茶点前 退席

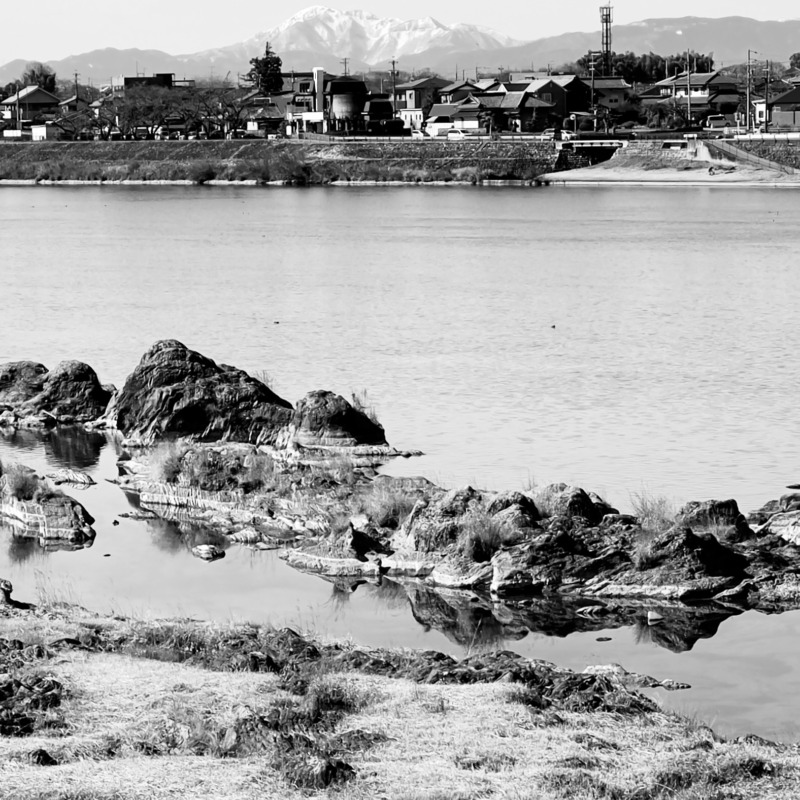

木曽川 犬山城 城下町

1300年の伝統ある漁法 鵜飼が有名な木曽川

国宝 犬山城は 2004年まで 個人所有の城

有楽苑|回遊式庭園|堀口捨己

苑内を歩いていると 庭いじりをしている方がちらほら

両手を使って 苔を撫でているので 理由を聞いてみると

上の乾苔を間引いて 下の水苔を生かすようにしているとな

苔にも 陽樹と陰樹のような 関係性があり

お手入れに 余念がないです

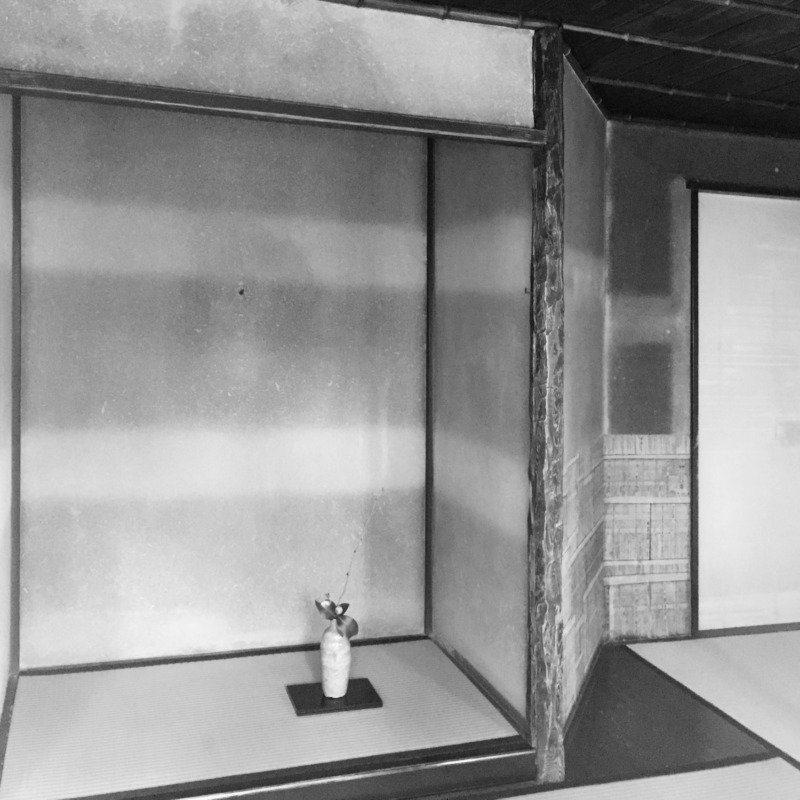

旧正伝院書院|有楽斎 隠居所

如庵に隣接した 有楽斎の隠居所 終の棲家

長谷川等伯・狩野山雪などの 襖絵は美術史上貴重な資料

ほんのり唐破風 入母屋造

南側の主室は 茶座敷構え

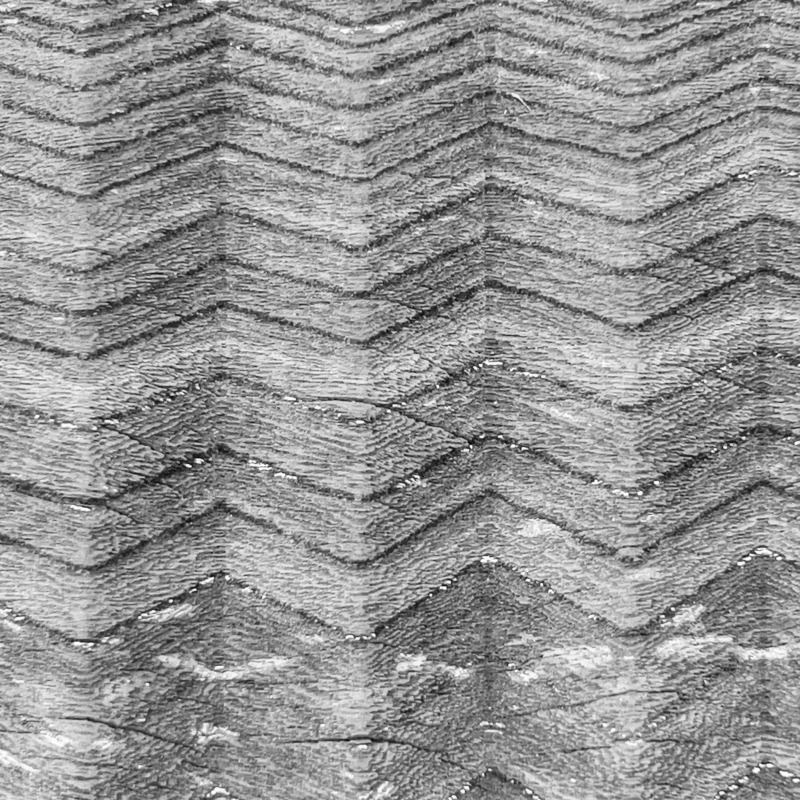

古図は 杮葺き 移設時 銅板葺き

図絵による 庭の 写し 堀口捨己の 独自の解釈により

芝生を全面に覆うなど 素材の転換が図られている

絵図を基に 建仁寺 正伝院 創建時と同じ姿に復し

書院 と 如庵の 接続を戻し

書院南側の縁に 軽快な手摺を復元し 長い沓脱石を据える

写しとは

正確に写しとる だけではなく

—— 深い復元的考察を踏まえ

—— 意味合いに 奥行きを与えた

創作方法の ひとつ

歴史背景を読み取り

—— 変容する時代の中で 本質を探りあて

その固定観念を 打ち破り

新たな境地を うみだす 源泉

—— 芸道 学問に通ずる 守破離 である

鞍馬石

奥6畳有楽部屋織部床

炉あり

違棚 付書院なし

如庵|京都 建仁寺 創建|有楽斎

茶の湯 創世期 尾張の国が生んだ 織田信長の実弟

大茶匠 織田有楽斎が 京都の建仁寺に創建した 茶室

妻 正面向け

織田有楽斎が 京都の建仁寺に創建し 日本全国を点々と移設し

有楽の生まれ故郷 尾張に帰り着き 安住の地を得た 茶室 如庵

露地と共に 国宝指定

書院の茶 と同時代 対に

珠光が うみだした 草庵の茶

利休が 大成した 侘びの茶

高弟である 戦国武将 利休十哲

茶の湯 草庵 侘びの茶 を受継いだ

—— 乱世の戦国 苛酷に生き抜く事を切望し

武士から茶人へ

—— 命のやりとりを行う 時の武将たちが

下剋上の戦乱を忘れ

亭主と 茶を介す やりとり

—— 静謐な 時と間

利休 台子相伝

秀吉 十哲唯一 有楽

—— 年来数寄の巧者なれば

茶道観

—— 茶の湯は 客をもてなす 道理を本意

初号を 無楽 と称したが

—— 楽しみ無きを改め 楽しみは有りとせよ

秀吉より 有楽 と改め

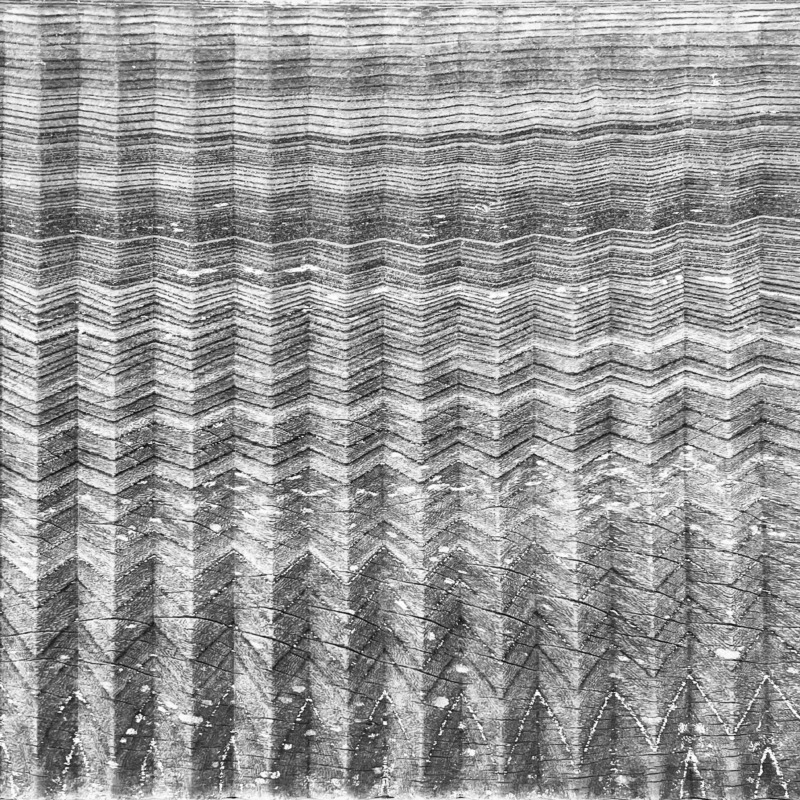

筋違いの囲 惣張暦貼り

有楽窓

—— 二畳半 一畳半は 客を苦しめるに似たり

利休 待庵

二畳

有楽 如庵

二畳半大目板畳

織部 有楽斎 遠州 受け継ぎ

—— 利休 待庵 求道的な 厳格さ……

—— 有楽 如庵 楽しみ 有りの多い……

……もてなしの 茶室である

晩年 京都の建仁寺に 隠居して建てた 如庵

没 3年前のこと

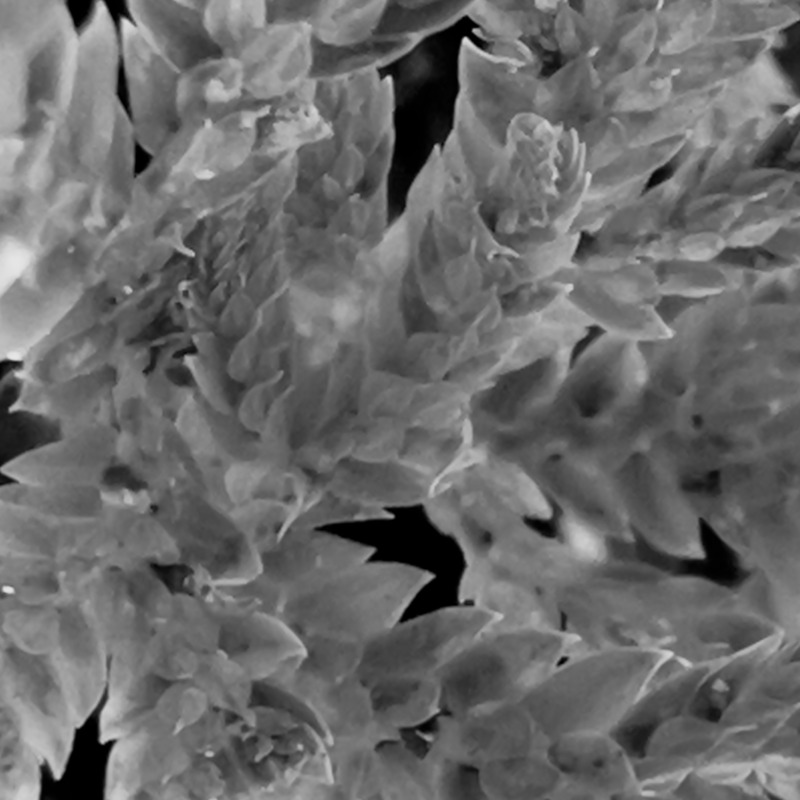

ツバキ品種 太郎冠者

別名 有楽つつじ

学名 Camellia uraku

東京数寄屋橋

地名 有楽町

庵主 織田有楽斎のクリスチャンネーム Joan または Johan から 如庵と 名付けられた

如庵は 別名 有楽囲い

筋違の数寄屋 袴腰の数寄屋 暦張の席 とも呼ばれている

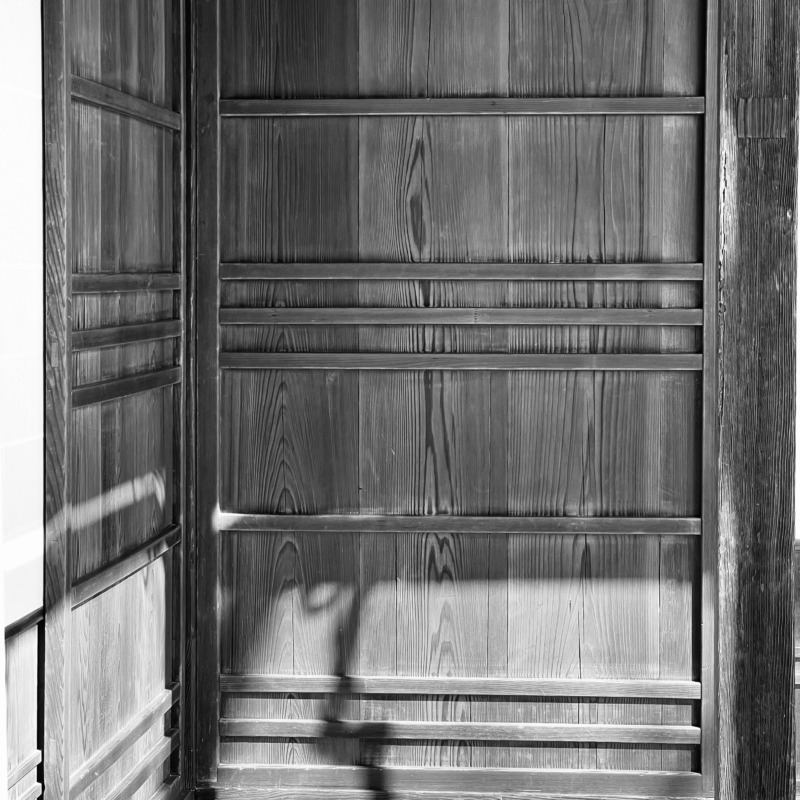

茶室 内部は

一間半四方(方形)

二畳半大目板畳 下座床 向炉

亭主座 大目畳

勝手付き側 有楽窓

躙口正面なき床

筋違いの囲

床脇 板畳鱗板 入斜壁

惣張 古暦 暦貼り 反古 湊紙 和泉国湊村

最古 寛永年間 1624-1644

名栗笑窪八角杣床柱 粗野

洞床なき 床框 黒塗 武家風

茶室 7カ所 窓

躙口上 連子窓

南側2箇所 連子窓 障子 木舞 下地窓(風炉先窓)

東壁2箇所 盲連子窓 障子 篠竹詰打ち 有楽窓(紫竹白竹)

点前座正面 中柱 杉板壁 火打窓刳抜

軒裏天井 突上窓

洞庫 太鼓ふすま 一本溝

躙口

茶道口(給仕口兼)

躙口背面 土間庇 木舞 下地窓

控えの間 (扈従の間) 障子

水屋 無双窓

前庇下 掛込天井 化粧軒裏

中央に 突上窓

床側 落天井 竿縁天井 紫竹白竹

土間庇 竹葦下地窓

棟心ズレ 方やっこ短

仕上なき荒壁土塗り たね油混

中塗り 京都深草土

杮葺 入母屋の妻を正面向け 左方に入り込んだ 土間庇

second caption

有楽三口伝

相手に窮屈な思いをさせぬこと

相手に恥を掛かせないこと

相手に満足感を与えること

珠光 獨盧庵

四畳半敷六畳鋪

極限まで排す 不足の美

茶と禅 融合 茶禅一如

7尺1寸 鏡天井 杮葺宝形造

紹鴎

侘敷 二畳半

寂敷 四畳半

北向 開口なし 出入口明障子のみ

天井 野根板

利休 待庵

二畳

南向 連子窓 下地窓

点前側なし

聚楽屋敷 一畳半 直心の交

有楽 如庵

二畳半大目板入

東向南向 有楽窓

千宗旦

一畳半

利休

総じて茶道に大事の習といふことさらになし

皆自己の作意機転にてならひのなきを台子の極意とするぞ

利休の曾孫

三男 千宗左 利休ゆかり 不審庵 表千家

四男 千宗室 不審庵 裏 今日庵 裏千家

二男 千宗守 武者小路通り 官休庵 武者小路千家

有楽 とは

織田信長の実弟として

1574年 尾張に生まれ

通称 源五郎 名 長益 と言い

剃髪してから 有楽または遊楽斎 如庵 を茶号した

本能寺の変のあと 織田家の跡目を決める清州会議のしこりで 1584年 織田家 徳川家東と 豊臣家 の間で小牧長久手の戦いが始まり 有楽は 間に立って この戦の和平工作を進め 翌年 和議成立

和議成立を祝い 秀吉は 織田家と有楽を招いて 茶会を催し 茶を点てた 秀吉の後ろに 千利休が控えていたと 記録が残されている

また 秀吉と家康の間の調停に努めた

初号を 無楽 と称したが

「楽しみ無きを改め 楽しみは有りとせよ」と 秀吉の勧めで 有楽 と改めた

変転きわまりない戦国の世に生まれ 交替が激しい権力下をうまく生きぬいたのは 有楽が処世術にたけていたからといわれる

しかしそれよりも 茶の湯を通して多くの東西の武将 禁裏 寺僧 数寄者と親交を持ち

穏やかではあるが意思は強く ときの権力に従うことはあっても おもねることをしなかったのが有楽である

残された有楽関係の史料によれば ときの権力者であった秀吉も家康も有楽を臣下と同一に扱うことはできず 一目置いていた

茶道観

それ茶の湯は客をもてなす道理を本意とする

有楽三口伝

相手に窮屈な思いをさせぬこと

相手に恥を掛かせないこと

相手に満足感を与えること

二畳半 一畳半は 客を苦しめるに似たり

初号を 無楽 と称したが

「楽しみ無きを改め 楽しみは有りとせよ」

秀吉の勧めで 有楽 と改めた

茶の湯の道を志していた有楽にとって 茶の伝来者 栄西禅師が開いた 東山建仁寺 こそが晩年を送るに格好の地であったことは想像に難くない

有楽は誠に数奇な生を過ごした男であった。

織田有楽斎は 利休十哲 の一人

利休から 有楽に対し「年来数寄の巧者なれば」相伝するように 命じられ

大名家の台子作法相伝は 秀吉がみずからおこなっていたが

のちに茶道有楽流の祖となった

相伝は権威の源泉

相伝に関する権利を家元以外の人間が得ることは特殊なケースを除いてはほとんどない

秀吉は大名に 台子相伝を自ら行ったが 有楽には 年来数寄の巧者なれば利休から直接相伝を受けよ

豊臣秀吉の面前で 千利休から台子の相伝を受けた有楽

利休から台子の奥儀を相伝されたのは秀吉と有楽斎の二人だけと云われています

茶の世界のみならず 東京数寄屋橋に近い 有楽町 の地名にも 有楽の名は 残されている

利休十哲 とは

巨匠 千利休の 門下に入り 師の没後も 茶の湯を受け継いで

後世に伝えた 千利休の高弟のこと

前田利長(肥前)

蒲生氏郷(飛騨)

細川忠興(越中/三斎)

古田重然(織部)

牧村利貞(兵部)

高山長房(右近/南坊)

芝山宗綱(監物)

瀬田正忠(掃部)

織田有楽(長益)

荒木道薫(村重)

千道安(利休の長男)

如庵の移設

1618年 京都 建仁寺 → 東京 麻布 → 神奈川県 大磯 城山城 → 犬山市 城下麓

1618年

織田有楽が 境内を隠棲の地として 京都・建仁寺の塔頭・正伝院が再興した際 建造された茶室

1873年

正伝院は永源庵跡地に移転 祇園町の有志に 払い下げられる

1873年

京都府の窮民産業所 設立計画のため 織田有楽の遺構は売却 集宴所「有楽館」となる

1909年

有楽館は経営不振 如庵と露地 書院を 東京麻布 三井家本邸に 移築

この際解体せず 原型のまま車両に積んで 東海道 東京間を

京都の数寄屋大工 平井家4代竹次郎が 運搬した

著名な茶人 益田孝が 愛用

1938年

三井高棟によって 神奈川県中郡大磯の三井家別荘に 移築

堀口捨己の指揮の下

移築時 茶室周りに 袴付 寄付 前後軒 待合 腰掛待合 管理所が設置

1972年

神奈川県大磯から 犬山市 城下に 移築

名古屋鉄道により 堀口捨己の指揮の下 安井杢工務店が移設

波瀾に富んだ人生を送った有楽の生涯を写すがごとく 茶室如庵は 各地を点々とした

堀口捨己は 犬山で 二度目の如庵 移築

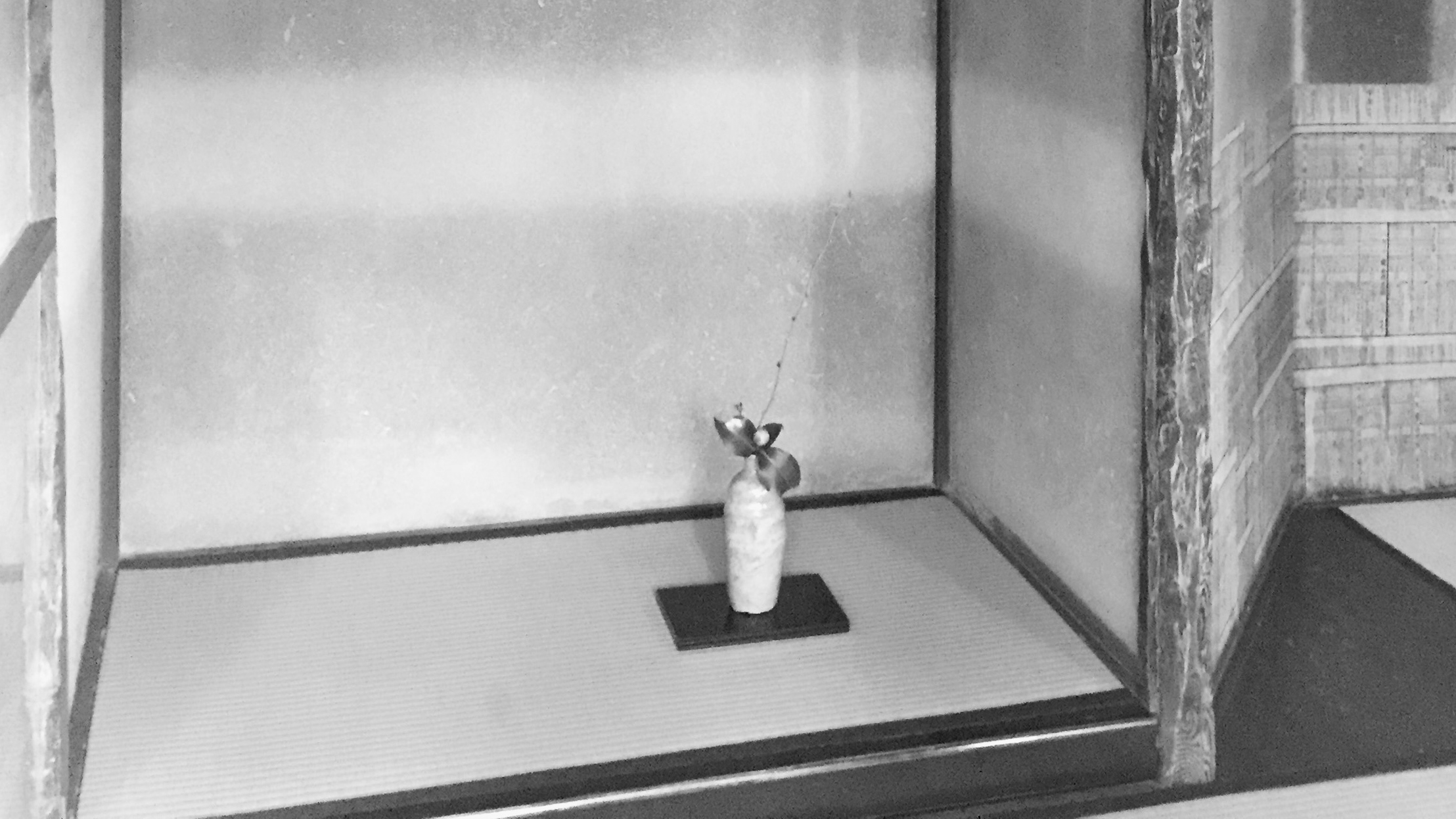

元庵|有楽斎 古図復元|堀口捨己

有楽斎が 大阪 天満に構えた茶室を 古図に基づいて復元

火灯口 開け放つ 小間と 七畳真四角 広間

三畳大目 奥深い間取

最奥正面 床の間 亭主床亭 床構

点前座

蒲天井 竹中柱立て 竹壁留

袖壁 下地窓 地窓

有楽斎は 如庵 より前に 如庵の名を持つ茶室を 大坂天満屋敷につくっており

有楽斎好みの 意匠

元庵の名は もともと 如庵であった

茶会 茶事

正午の茶事 夜咄の茶事 口切の茶事

朝茶 暁の茶事 跡見の茶事

不時の茶事……

待合 腰掛待合 迎付

初入り 初炭点前 懐石 菓子

中立 後入り

濃茶点前 後炭点前 薄茶点前

退席

露地とは

歩行による連続的な視点移動の 庭園様式の起源

伝いの庭

周辺景色に 客人の目が奪われること 良しとしなく

植栽への注視は少なく 心を乱さない

飛石歩行

飛石は茶庵と共に

露地の飛石 茶道の作法上 決められた歩き方

足下を意識し 庭草を観賞する

小石 片足 役石 両足 立ち止まる

道筋が湿りがち

わたり六分 けしき四分

千利休 致置可申

わたり四分 けしき六分

古田織部

正客石(貴人石) 次客石(相判客石)

弘庵|中村昌生

苑内の茶会のための 茶席

有楽苑完成後 1986年 建築

玄関 水屋 寄付 主室 広縁

広間 床 地袋 付書院 欄間 炉なし

小屋 丸太 寄付 下地窓あれど

台子の茶 書院の茶の建築

摩擦のうつろい

有楽風 和菓子のあと 犬山焼の茶

床天井 1200年前の杉板

氷紋敷

水琴窟の音色

建築概要

設計 中村昌生

施工 安井杢工務店

庭 micro

有楽苑 とは

犬山城の東にある「日本庭園 有楽苑」は、昭和を代表する建築家、堀口捨己氏(ほりぐちすてみ)の監修によって築造された日本庭園です。

苑内には、国宝茶室「如庵」、重要文化財「旧正伝院書院」、古図により復元された「元庵」、茶会のために建てられた「弘庵」などがあり、静かなたたずまいをみせています。如庵は織田信長の弟で、茶の湯の創世期に尾張の国が生んだ大茶匠・織田有楽斎(うらくさい)が京都の建仁寺に創建した茶室で、昭和11年(1936)に国宝の指定をうけた茶道文化史上貴重な遺構です。京都山崎妙喜庵内の待庵、大徳寺龍光院内の密庵とともに、現存する国宝茶席三名席の1つです。

織田有楽斎は信長の実弟として天文16年(1547)に生まれました。波瀾に富んだ人生を送った有楽の生涯を写すがごとく茶室如庵は各地を点々としましたが、昭和47年(1972)に名古屋鉄道により犬山城の東へ移築され、如庵が京都にあった時代の庭園を可能な限り再現した「日本庭園 有楽苑」として整備されました。

有楽苑では苑内の茶室を茶の湯の席として一般の方にご利用いただいています。有楽斎好みの意匠を施した元庵。大寄せの茶会を催すなら、広間のある弘庵があります。(貸席をご希望の際は有楽苑へお尋ねください。)

普段の来苑の際には、弘庵にて呈茶サービスをご利用いただけます。

(呈茶料:一服 600円)

一口味わうごとに、心まで落ち着いてくるから不思議です。

有楽苑では赤絵の染め付けと、紅葉などの文様で名高い犬山焼きを、お求めいただけます。また、有楽斎や如庵にちなんだ記念の茶碗をはじめ、上品な茶菓子、有楽苑オリジナルの「御庭印(おにわいん)」など。有楽苑ならではのお土産品が揃っています。

織田 有楽斎 とは

織田 長益(おだ ながます)は、安土桃山時代から江戸時代初期の大名・茶人。長益系織田家嫡流初代。 織田信秀の十一男で、有楽・如庵(うらく・じょあん)と号した。そのため、織田有楽斎(おだうらくさい)として言及される場合も多い[1]。

千利休に茶道を学び、利休十哲の一人にも数えられる。後には自ら茶道有楽流を創始した。また、京都建仁寺の正伝院を再興し、ここに立てた茶室如庵は現在、国宝に指定されている。

生涯

信長時代

織田信長の弟の一人であるが、信長とは年齢が13歳離れており、前半生の事歴はあまりわかっていない。母は信秀の側室のうちの一人と推測されるも不詳。

天正2年(1574年)、尾張国知多郡を与えられ、大草城を改修する。以降、信長の長男・織田信忠の旗下にあったと思われ、甲州征伐などに従軍している。

天正9年(1581年)の京都御馬揃えでは信忠・信雄・信包・信孝・津田信澄の後に続いている。

天正10年(1582年)の左義長での順は、信忠・信雄・長益・信包となっている。甲州征伐では木曽口から鳥居峠を攻め、木曽勢に助力して鳥居峠を攻略。降伏した深志城の受け取り役を務める。また、森長可・団忠正と共に上野国に出兵し、小幡氏を降伏させている。

本能寺の変後

同年の本能寺の変の際は、信忠とともに二条新御所にあったが、長益自身は御所を脱出し、近江国安土を経て岐阜へ逃れたとされる。

変後は甥の信雄に仕え、検地奉行などを務める。小牧・長久手の戦いでは信雄方として徳川家康に助力。蟹江城合戦では大野城の山口重政救援、下市場城攻略にも参陣しており、蟹江城の滝川一益の降伏を仲介した。戦後家康と羽柴秀吉の講和に際して折衝役を務めている。また、佐々成政と秀吉の間を斡旋したともいう。

天正16年(1588年)、豊臣姓を下賜された。

天正18年(1590年)の信雄改易後は、秀吉の御伽衆として摂津国島下郡味舌(現在の大阪府摂津市)2000石を領した。この頃、剃髪して有楽と称す。姪の淀殿とは庇護者として深い関係にあり、鶴松出産の際も立ち会っている。

関ヶ原の戦い

秀吉死後、家康と前田利家が対立した際には、徳川邸に駆けつけ警護している。

関ヶ原の戦いでは東軍に属し、長男・長孝とともに総勢450の兵を率いて参戦。寡兵ながら小西隊・大谷隊・石田隊・宇喜多隊と転戦して戦闘し、一時は本多忠勝の指揮下に入り、大山伯耆などの石田隊の横撃部隊を撃退している。また、長孝が戸田重政、内記親子の首を取る。更には有楽自身も石田家臣の蒲生頼郷を討ち取るなどの戦功を挙げる[注釈 2]。

織田隊は西軍の有力武将の首級を2つ取るという活躍を見せ、戦後にその功績を認められ、有楽は大和国内で3万2000石、長孝は美濃野村に1万石を与えられた。

江戸幕府政権下

国宝茶室如庵(現在は愛知県犬山市名鉄犬山ホテル内の有楽苑(うらくえん)に移築されている)

戦後も豊臣家に出仕を続け、淀殿を補佐した。このころ建仁寺の子院・正伝院(現在の正伝永源院)を再建し、院内に茶室・如庵を設けた。正伝永源院には長益夫妻、孫・長好らの墓がある。また、長益夫妻、孫娘(次男・頼長の娘)、兄・信包らの肖像画も伝わっている。大坂冬の陣の際にも大坂城にあり、大野治長らとともに穏健派として豊臣家を支える中心的な役割を担った。一方、嫡男の頼長は強硬派であり、和平派としばしば対立している。冬の陣後、治長と共に和睦を締結させ、家康に人質を出すが、大坂夏の陣を前にして再戦の機運が高まる中、家康・秀忠に対し、「誰も自分の下知を聞かず、もはや城内にいても無意味」と許可を得て、豊臣家から離れた。

大坂退去後は京都に隠棲し、茶の湯に専念し、趣味に生きた。

元和元年(1615年)8月、四男・長政、五男・尚長にそれぞれ1万石を分け与え、有楽本人は隠居料として1万石を手元に残した。

元和7年(1622年)12月13日、京都で死去。享年75。

子孫

庶長子の長孝は関ヶ原の合戦において父と共に東軍として参加して戦功を挙げ、1万石を与えられて大名に取り立てられ(野村藩)、事実上幕府から分家を認められた。嫡子の頼長は関ヶ原の戦い後も父とともに豊臣秀頼に仕えた。また、父の創始した茶道有楽流を継いだ。

四男・長政と五男・尚長は元和元年(1615年)に父が隠棲した際に、有楽が大和国内に領する3万石を分割して1万石ずつを与えられた。長政が戒重藩(後の芝村藩)、尚長が柳本藩の藩祖であり、いずれも1万石の外様大名として明治まで続いた。なお、有楽自身が隠居料として取った1万石は有楽の死とともに江戸幕府に収公されている。ただし、長孝の子の長則が父の遺領でなく、祖父長益の遺領味舌藩を襲封していたとする説もある[4]。

逸話

『義残後覚』・『明良洪範』など後世の編纂書では本能寺の変の際に信忠に自害を進言したのは長益だとされ、その後の逃亡劇を、京の民衆たちに「織田の源五は人ではないよ お腹召せ召せ 召させておいて われは安土へ逃げるは源五 むつき二日に大水出て おた(織田)の原なる名を流す」と皮肉られたという。

大坂の陣では有楽が堺占拠の際捕らえられた今井宗薫を赦すなど穏健的行動をとっていたのに対し、嫡男・頼長は片桐且元殺害を計画し、織田信雄を大坂方の総大将に担ごうとするなど、過激的行動を幕府側にも警戒されており、有楽とも対立していた。また一説によると頼長は冬の陣では病と称して攻撃に加わらないなどの不審な行動が多く、夏の陣前に「自分を司令官にしろ」と主張して諸将の反対にあい出奔したとも伝えられる。有楽の大坂城退去は、この頼長の奇行も原因のひとつとされている。

大井戸茶碗(おおいどちゃわん)は、長益が所持していた経歴から「有楽井戸」などの別名を持つ。

ツバキの一品種「太郎冠者」は別名「有楽」ともいうが、この名は長益(有楽)がこの品種を愛したことによる。学名もCamellia urakuである。

有楽町

東京都千代田区の有楽町(ゆうらくちょう)という町名は、長益の号「有楽」に由来し、茶人としても名をはせた有楽は関ヶ原の戦いのあと、徳川方に属し、数寄屋橋御門の周辺に屋敷を拝領し、その屋敷跡が有楽原と呼ばれていたことから、明治時代に「有楽町」と名付けられたとの説があるが[6]、文字の類似からきた俗説であり、有楽がここに住んだという記録はない[要出典]。有楽町は、明治時代になって、隣の永楽町とともに成立した町名であり、いわゆる瑞祥である[要出典]。(櫻井澄夫説[要出典])

その他、大阪府にも有楽に由来する町名がかつて存在した。堺の宿院頓宮の南側(現・堺市堺区宿院町東2丁・同3丁の各一部)は、江戸時代から1872年(明治5年)まで有楽町(うらくちょう)という町名で、有楽から今井宗薫に譲られた屋敷があった。現在も今井屋敷跡碑が立っている。また、大阪市西成区の玉出地区の北東部(現・大阪市西成区天下茶屋3丁目・岸里東1丁目の各一部)も、1927年(昭和2年)から1973年(昭和48年)まで有楽町(うらくちょう)という町名だった。西成郡勝間村時代から字名として存在しており、有楽が居住したといわれる場所で、天下茶屋駅と聖天坂駅の中間に位置する区域には、現在も「有楽」を冠したマンション名などが点在する。

堀口捨己 とは

1895年1月6日 – 1984年8月18日

佐野利器によって耐震力学が重視されていた当時の東大建築学科への反動と、ヨーロッパの新しい建築運動への憧憬から、東大同期生らと従来の様式建築を否定する分離派建築会を結成。後に日本の数寄屋造りの中に美を見出し、伝統文化とモダニズム建築の理念との統合を図った。

論文「利休の茶」で北村透谷賞を受賞。また歌人として、さらには日本庭園の研究家としても知られる。日本の建築と庭園の関係を「空間構成」としてとらえ、昭和戦前期より庭園に関する資料を収集し、1962年に神代雄一郎と共著で外国人向けに『Tradition of Japanese Garden』を、1965年に庭園論集『庭と空間構成の伝統』を出版、1975年に出版された自らの作品集の名称は『家と庭の空間構成』としている。

1984年8月18日死去。本人の意向により、その事実は公にされなかった。関係者の間ではうすうす死亡したのではないかと噂されていたが、1995年1月28日に開催された「堀口捨己生誕100周年記念行事」の際に初めて公にされた。

中村昌生 とは

1927年8月2日- 2018年11月5日

愛知県出身の日本の建築家、建築史家(日本建築史)。

京都工芸繊維大学名誉教授、福井工業大学名誉教授。

京都伝統建築技術協会を設立、理事長を務める。専攻は日本建築。工学博士。

それまで建築史研究の対象としてはまれであった茶室や数寄屋建築を本格的に研究し、研究によって得られた知見を生かして設計活動を行った。

また、桂離宮修理事業をはじめ、伝統建築の保存に貢献した。

来歴

1927年、愛知県名古屋市生まれ。

彦根工業専門学校建築学科(現滋賀大学)を卒業した後、京都大学工学部の研修員となる。

同大学助手等を経て、1973年、京都工芸繊維大学教授。

この間、文化財保護審議会専門委員や桂離宮整備委員、茶の湯文化学会会長等を歴任した。

また、木造建築の伝統の継承と発展を目的とした京都伝統建築技術協会を1980年に設立。

京都工芸繊維大学退官後は福井工業大学で教鞭を執る。

2001年、京都迎賓館伝統的技能活用検討委員会委員長。

2015年、京都の数寄屋大工平井家旧蔵の「小堀遠州好後藤勘兵衛宅茶室」(擁翠亭)を発見した。2018年11月5日、呼吸不全で死去。91歳没。叙正四位。

有楽苑

〒484-0081

愛知県犬山市御門先1番地

WEB | https://meitetsu.co.jp/

世の常を破り 独自の審美眼をもった

堺の商人 利休

信長 秀吉に代わり 茶頭をつとめ

—— 芸道 権力の象徴としてあった 茶室

時の権力者 棟梁 大工の時代にあって

—— ひとつひとつの 茶室に 作者が つけられた 草庵

内外を ほの明るさで隔てる障子 薄い壁

外界の変化も伝え

自然の一部と捉え 自己と他者を峻別しない

—— 日本人の 曖昧な領域感覚を 空間化し 庵を結んだ

利休 草庵茶室

茶を点てる 亭主と客人の

あいだに うまれる うつろい を

胸襟開いた 茶室 点前を通じ

直に察するほど 近接することで

—— 亭主の主観 価値観が違和感なく

—— 自他差なくを 可能にした

茶の湯 茶事 侘びの茶

茶の美を 通して

茶道の本質

—— もの こと ひと ひとしい あいだの うつろい である

侘び茶 祖 創始 村田珠光

侘び茶 中興 洗練 武野紹鷗

侘び茶 大成 千利休

侘びの美 千利休

破格の美 古田織部

綺麗さび 小堀遠州

弘庵 書院の茶

如庵 草庵 侘びの茶

旧正伝院書院 書院 台子の茶

元庵 草庵 侘び 数寄の茶