平安建都 1200年 古都の名残

碁盤目 古都の名残 継承

都市化された街並みの中に

何度もつくり直された 社寺 町家が幾つも残る

その時代 時代での 文化を具現化し

土地固有の建築が洗練 磨かれ

一つ ひとつの様式にまで昇華した

平等院 鳳凰堂

水面に翼を広げた 建築である

世界文化遺産に登録され 藤原摂関時代 唯一の遺構

平安時代後期 1053年 藤原道長の別荘 宇治殿 を その子息 頼通が寺院に改め 平等院となる

正面から見た姿が 翼を広げた鳥のように見えること 屋根上に一対の鳳凰が据えられており 江戸時代より 鳳凰堂 と呼ばれる

東向き 阿弥陀如来 西方浄土 に由来する配置

中堂 北翼廊 南翼廊 尾廊の4棟 阿字池 橋で構成される

かつて 南側 石積みの あいだからの 湧水を利用していた

藤原頼通 高揚院 には 船が浮かび 廊橋を潜れるほどの 寝殿造りの池があったとされる

国宝 世界遺産

建立時 木瓦葺

平安時代の陶器瓦 1560枚が 中堂左側の屋根に集められている

中堂 三間二間 入母屋

両翼廊 八間一間 宝形 切妻

尾廊 七間一間 切妻

身舎 円柱径 2尺

裳階大面取り柱径 8寸5分

平等院鳳凰堂

〒611-0021

京都府宇治市蓮華117

WEB | https://www.byodoin.or.jp/

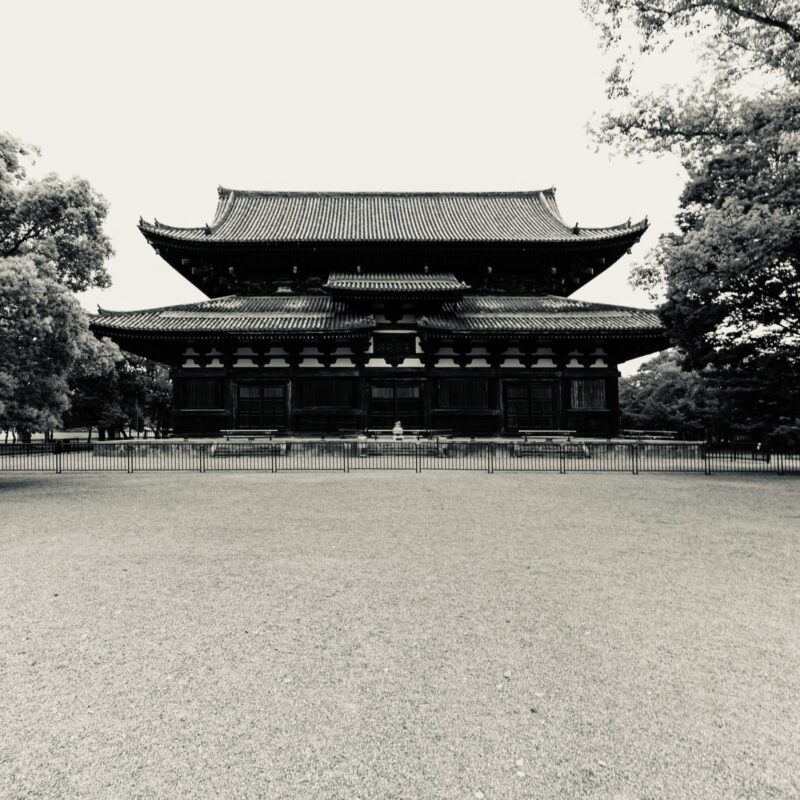

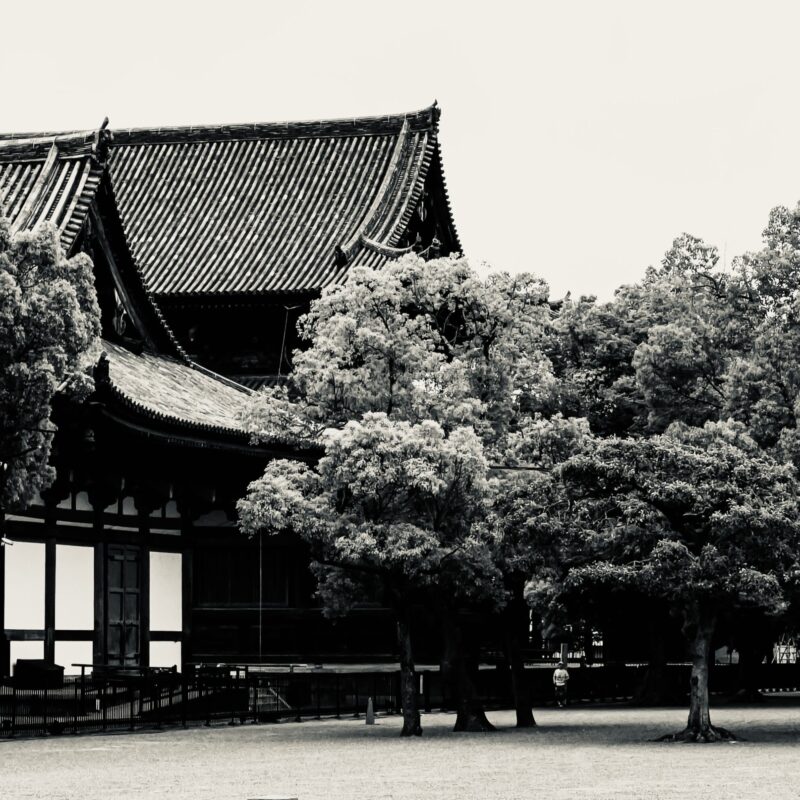

東寺

東寺は 創建から1200年 平安京の遺構である

794年 平安京への遷都の際 東西に大寺を置いたのが はじまり

823年 空海が東寺をつくり 講堂や五重塔が造営されて行く

現存最大の五重塔 総高54.9m

雷火などで 4度焼失 現在の五重塔は 1644年の再建 5代目

国宝 世界遺産 重要文化財

空海の住まいだった 御影堂

天皇をお迎えしていた御所 小子房

朝 早く着いて すたすたと 境内を歩いていたら

門の前で 人が並んでいるので 聞いてみると

朝参りで 空海の朝ごはんに……ということ

せっかく来たのだから 入ってみよう

となり

早朝6時からの生身供 参拝

弘法大師空海の住房だった御影堂で 朝参り

10回の鐘の音が鳴った後 門が開く

和讃が行われるなか 聞き続ける

弘法大師空海 掃除 朝食を捧げる 生身供

一の膳 朝食

二の膳 昼食

お茶

善男善女が参列すると される

漢字4文字が並び続ける 紙を受け取り 和讃が鳴り響く 朝

様々な災厄に見舞われては失われ

社寺建築 町家は その度に再建され

京都全体で 繰り返されてきた

東寺

〒601-8473

京都府京都市南区九条町1

WEB | https://toji.or.jp/

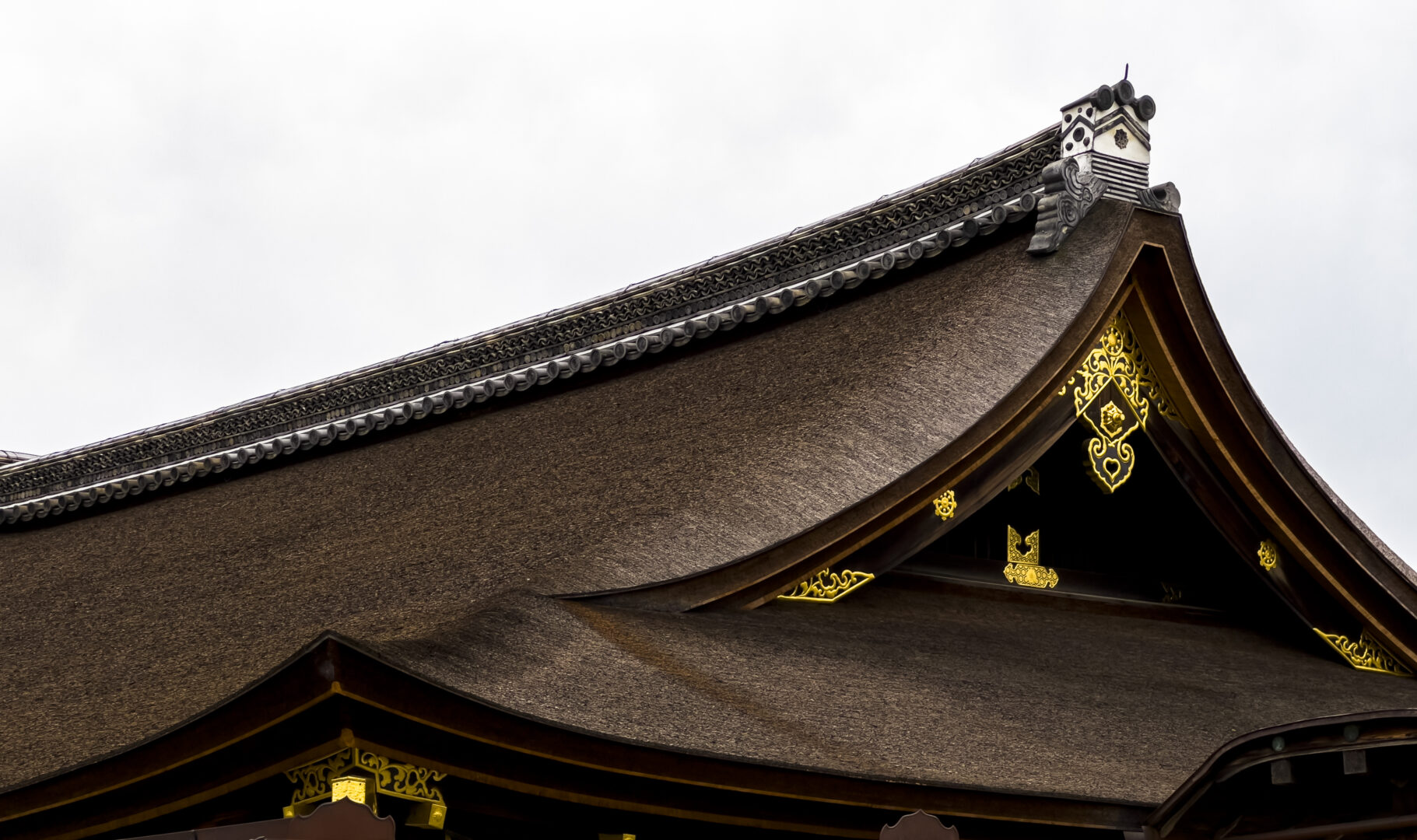

伏見稲荷大社

全国 3万社ある 稲荷神社 総本社

清少納言 枕草子 古典に登場する

屋根が拝殿側に伸び 五間社流れ造り 稲荷造と 称される

伏見稲荷大社

〒612-0882

京都府京都市伏見区深草藪之内町68

WEB | https://inari.jp/

石清水八幡宮

二所宗廟 伊勢神宮に次ぐ 重要な神社とされる

国宝

石清水八幡宮

〒614-8005

京都府八幡市八幡高坊30

WEB | https://iwashimizu.or.jp/

虎屋 京都一条店

虎屋 京都一条店

〒602-0911

京都府京都市上京区一条通鳥丸西入広橋殿町400

WEB | https://www.toraya-group.co.jp/

華厳寺

華厳寺

〒615-8294

京都府京都市西京区松室地家町31

WEB | https://www.suzutera.or.jp/

豊国神社

豊国神社

605-0931

京都府東山区茶屋町530

WEB | https://www.kyoto-kankou.or.jp/

下鴨神社

下鴨神社

〒606-0807

京都府京都市左京区下鴨泉川町59

WEB | https://www.shimogamo-jinja.or.jp/

建勲神社

建勲神社

〒603-8227

京都府京都市北区紫野北舟岡町49

WEB | https://kenkun-jinja.org/

八坂神社

八坂神社

〒605-0073

京都府京都市東山区祇園町北側625

WEB | https://yasaka-jinja.or.jp/

安井金比羅宮

日本 京都 最強の 縁結び神社

大きな石 縁切り縁結び碑 の穴を

潜って 悪縁を切り

潜って 良縁を結ぶ

事務所 開設

はじまるとき 同時に おわらせる

転換期

あらゆる悪縁を絶ち切って 次の最良縁を結ぶ

日本 京都 最強の 縁切り神社 安井金比羅宮

過去は おいていく

去り追わず

新しい出逢い

最良縁結び のため

8年ぶり 参拝

安井金比羅宮

〒605-0823

京都府京都市東山区下弁天町70

WEB | http://yasui-konpiragu.or.jp/

second caption

和様

扉 板戸 蔀

壁 横板

高床 縁側廻し

長押 多用

妻飾 豕扠首

大仏様

貫 多用

大仏様 木鼻

挿肘木

通し肘木

天井 なし

梁 見え掛り

屋根裏 化粧

軒裏 垂木 一重

垂木 放射状 隅扇垂木

禅宗様

貫 多用

長押 なし

床 土間

縁側 なし

軒反り 強く

軒裏 放射状 扇垂木

鏡天井 化粧屋根裏

禅宗様 木鼻

台輪 木鼻

禅宗様 組物 尾垂木 詰組

弓欄間

火灯窓 桟唐戸

壁 縦板

柱 上下 粽

基部 碁石状 礎盤

京都の朝 通勤風景 鴨川 荒神橋 亀飛び石

second caption

倭国 建築

伊勢神宮に代表される 古来 日本神社建築では

柱 礎石なし 掘立 棟持柱 穀倉

梁上 叉首 棟束 による架構を組み

棟木 側桁に 垂木を架け渡し 茅葺き屋根を形成

古代 中国 唐の建築を模倣

柱は基壇 礎石に自立し

梁成 梁長 垂木長 によって 柱間が規定される

間面記法

柱 梁の軸組に 束立て 桁を支点に 屋根架構を形成し 茅葺き 瓦葺き

入側柱 間につくられた 身舎

側柱 間につくられた 庇

さらに 孫庇 裳階まで 拡張される

平安時代 遣唐使廃止

中国交流が途絶え 日本の風土 文化に沿った変化を遂げ

日本独自の社寺建築が うみだされ

和様 の形式が確立される

下足文化は 住環境が先行し

その後 社寺建築が 板張り 下足になる

平安後期 身舎に天井を張り 梁上架構は隠され

内部空間は 天井の高い立体的なものから 低平空間へ移行する

建築空間の拡張として 他に 双堂 食堂 所謂 分棟配置である

古代寺院は 伽藍配置

回廊 前庭 中門 内外問わず 儀式を執り行う

山地伽藍 浄土伽藍 禅宗伽藍 七堂伽藍

四天王寺式 飛鳥寺式 法隆寺式 薬師寺式 興福寺式 東大寺式

木造建築は 水に弱く 木構造が雨掛かりを避けるように 軒を伸ばし

身舎から 一様に勾配をとれば 軒先開口 低くなり 採光 不利

裳階 野屋根 化粧垂木 野垂木 尾垂木 桔木によって

軒先 勾配を 緩くする 工夫してきた

孫庇 双堂に 野屋根で覆う 二重屋根

軒内は 天井裏と一体となり

屋根裏 小屋組 と 床から天井までの 軸組

上下2つの構造に分けられ 複雑な屋根構造を 組む事が可能となった

桁行梁の配置によって 屋根の架構に自由度を持ち

貫工法 桔木によって それぞれの 柱が 荷重を支える構造から

軸組全体で 屋根荷重 水平力を負担し

柱の配置も 身舎 庇の 形式に沿わず 自由な平面が可能となった

小屋貫によって 小屋の強度が増し

軸組 小屋が構造的分離し 大屋根による 大きな平面が可能となった

大広間を持つ 武家屋敷 大名居館 大規模仏堂が 各地につくられる

和様 大仏様 禅宗様 折衷様

西洋は 石組み レンガの組石造による

アーチ ドーム ヴォールトなどの 大空間の構法が すでにあり

西洋は トラス構造を発見し

長スパン 大空間を展開

東洋は 束 梁で荷重を 受けるままだったため

長スパン 大空間は さほど 普及しなかった

東洋 中国では 木の軸組が主であるが 地域や時代によって 外壁材としてレンガが使われる

西洋 東洋 ともに 宗教 権力の象徴として 左右対称が用いられるが

時代とともに 社寺の配置 建築は 対称 非対称を繰り返してきた

住環境においては 門 塀 玄関 天井 板敷を制限されていた時代もある

日本建築文化の 起源は

土足の竪穴式住居

下足の高床式住居

が はじまりである

神社建築 伊勢神宮 出雲大社にはじまる

仏教建築 法隆寺 中国から伝わり はじまる

柱 梁 の軸組

屋根 の小屋組

の変容によって

建築が規定 展開されてきた

座式による 低視線

奥の浅い 平面的展開

外部と繋がりの強い がらんどうの

低平奥浅空間

自然環境 土地に 寄り添いながら

屋根 平面を 分割 分棟 数珠状など

大小 個を展開 組立ててきた

神殿 宮殿 社寺建築のような

配置 平面 立面的にも 対称に 縛られず

外観 立面 正面性はなく

門構え 玄関構えが 建物の顔となる